お酒大好きなわたしにとって、非常に衝撃的な記事がアップされていました。

わたしは毎日欠かさず飲みますし、お酒を愛して止まない人々の端くれです。

しかも、先日「休肝日は必要無し」という記事まで書いています。

でも、お酒はどんな量であれ身体には「毒」!

それが真実のようです。

お酒を飲むのが大好きな人にとっては

とても辛い見解ですが。

わたしは

「ウソだ。我々が愛していて楽しい気分にさせてくれるお酒。適量であれば、酒は百薬の長というではないか!

誰か、医学的見地や根拠からお酒有害説に反論している人はいいのだろうか?

とネットを調べてみました。

結果は

お酒擁護説を唱えているサイトは

お酒メーカーのホームページが多かったですね。

例えば

キリン

サッポロビール

アサヒビール

反対に有害説は

先の勝間さんの記事に引用されている の見解のように医師や医学博士など医学的に根拠があり、私としては非常に残念なのですが科学的にも説得力があるものが多いですね。

適量であれば、お酒は「百薬の長」でしたよね?

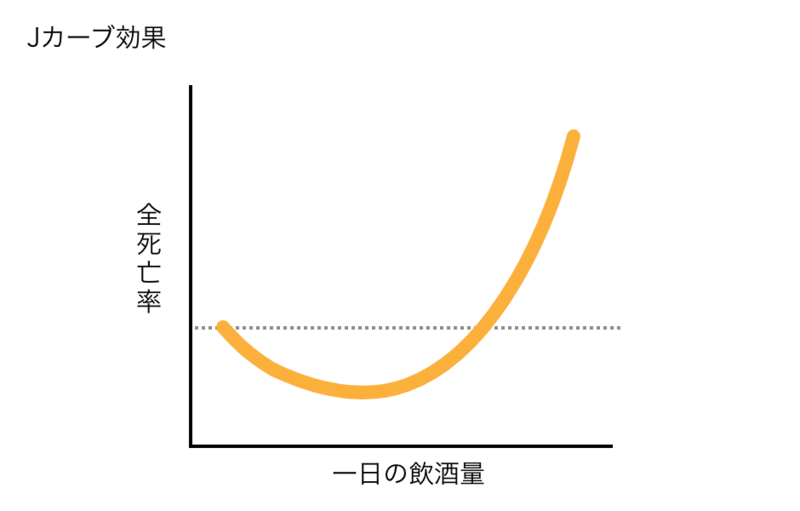

” 適量のお酒を飲んでいる人の死亡率が、全く飲まない人、また大量に飲む人に比べて最も低い」といわれる根拠となる医学的に裏付ける調査データがあります。

これには人種や性別、地域条件を越えた共通性があり、適量飲酒がもたらす効果を、グラフの形から「Jカーブ効果」と呼んでいます。(グラフ参照)”

ここで注意しなければならないことは、人それぞれで「適量」の量はまちまちであり、一概に1日缶ビール大〇〇本、焼酎であれば〇〇mlといった具合に明確な飲酒量を定義づけすることはできないということです。

そして、もう一つ注意すべきことは

” 「適量の飲酒は全死亡率(※)を低下させ、健康にプラスである一方、過度の飲酒は死亡率を大幅に上昇させる」

(※)全死亡率:病気だけでなく、事故、事件を含めたあらゆる原因による死亡率。”

適量の飲酒によって低下させたとされる「死亡率」は、あくまでも調査された人が病気だけではなく、不慮の事故や事件等が原因で亡くなったことを含めた「全」死亡率が低下したということなのです。

「適量の飲酒」が「全死亡率」を低下させたということを簡単に言うと

「自分では、『ほどほど』と思っている量で日々お酒をたしなむ人の死亡率を調べたら、『たまたま』死亡率が低かったことが判った」ということです。

つまり、死亡率が低くなった原因がお酒によるものかどうかは分からないのですね。

「ほどほど」を守れる人は、自らの行動を律することが出来る人。

そのような人であれば体調管理のために

・定期的に運動をする

・食事に気を付ける

・規則正しく生活する 等

身体に良いことを習慣化されてる可能性が十分あります。

だから、「ほどほど」の飲酒をしている人の死亡率が少ないのは、お酒以外の習慣や行動に起因している可能性も大いにあるのです。

お酒は少量でも「毒」と考えて、付き合っていくべき

勝間さんの記事にあるように、お酒はたとえ少量でも身体にとっては「毒」。

そう認識を改める。

その前提を頭に入れて、お酒好きな人はその「毒」と人生上手に付き合っていくのがいいんじゃないかと思います。

「毒」と言われててもなお、お酒は

・ストレスを発散させる

・人間関係を円滑にする

・料理がおいしくなる 等

大きな好意的効果があることはお酒を飲む人であれば知っていますよね。

お酒が持っている「良い」効果と身体には毒であるという「悪い」効果。

お酒にはその「トレードオフ」の側面があることを常に意識ながらお酒を飲む。

お酒を飲んだ時、良い効果が悪い効果を上回っていると自分で感じれば、それは良い飲酒。

逆であれば、悪い飲酒。

それを意識していれば、自然に飲酒量も減っていくのかもしれません。

わたしは、かなりのお酒を日々飲みます。

お酒を心から愛しています!

お酒をやめることなんてできっこない。

でも、今日から、お酒の「トレードオフ」を意識しながら飲んでいくつもりです。

意識すると、飲酒量が減るかどうか?

これから自ら実験していきますね!